みなさんは「節分」という行事(ぎょうじ)を知っていますか?

「鬼は外」などと言いながら豆まきをしていたら、それが節分の行事です。

恵方巻(恵方巻)という巻いたお寿司を食べていたら、それも節分の行事です。

節分は1年の悪いものを追い払って、新しい年を元気に過すごせるように願う行事のことです。

節分て何のことをいっているのでしょうか。

どうして豆まきをするのでしょうか。

ここでは

・節分の意味

・節分の行事のはじまり

・豆まきのはじまり

・豆まきのやり方

についてご紹介します。

Contents

節分の意味

節分とは「季節の始まりの日の前の日」のことです。

季節の始まりの日は、

2月の立春(りっしゅん)

5月の立夏(りっか)

8月の立秋(りっしゅう)

11月の立冬(りっとう)

のことをいい、1年に4回あります。

この名前、天気予報で聞いたことはありませんか?

この4つの季節の始まりの日の中で「立春」は1年の始まりとして大事にされてきました。

今、わたしたちが使っている暦(こよみ)明治時代の1873年1月1日から使われています。

1年が365日で、4年に1回うるう年として、2月が1日多くなっています。

暦というのは、時間の流れを1日や1か月や1年などにまとめたもののことです。

カレンダーや学校からくばられる年間行事予定表は暦をもとにして作られています。

それまでは旧暦(きゅうれき)と呼ばれる、今とはちがう暦を使っていました。

旧は古いもののことをいいますので、旧暦は古い暦ということです。

旧暦では、太陽の動きに合わせて1年を24個にわけて、その24個に季節をあらわす名前をつけていました。

これを二十四節気(にじゅうしせっき)といって、立春・立夏・立秋・立冬なども季節をあらわす名前のことです。

カレンダーには6月に夏至(げし)や、1月に大寒(だいかん)などが書かれているものがあり、それらの名前も二十四節気の名前からきているものです。

節分の行事のはじまり

旧暦では1年のはじまりが立春と決められていました。

ですので立春の日がお正月でした。

季節のはじまりの日のひとつである「立春」が1年のはじまりの日なので、立春の前の日の節分は大晦日(おおみそか)にあたる日でした。

「新しい年をむかえる前に悪いものを追いはらうこと」が節分のはじまりです。

季節の変わり目には邪気(じゃき)が生まれると信じられていました。

邪気とは鬼のことで、悪いことや病気をつれてくるもの、のことをいいます。

季節の変わり目は社会が不安定になり、鬼がやってきやすいとされていました。

その邪気(鬼)を追い払うための行事が、平安時代頃から行われていました。

天皇(てんのう)という位(くらい)の高い人がいる場所を宮中(きゅうちゅう)といって、その中で行われていた「追儺(ついな)」という鬼を払う儀式(ぎしき)がありました。

この儀式は「鬼やらい」ともいわれ、鬼の役をした人を追いかける儀式でした。

この儀式は中国から伝わっています。

それが宮中から一般の人に伝わって、今の節分の行事のもとになりました。

豆まきのはじまり

豆をまくようになったのは室町時代の頃といわれています。

豆(まめ)が鬼の目である「魔目(まめ)」をやっつけるという言葉に、見えない力があると信じられていました。

米や豆はとくに神聖なものとして、鬼をやっつける力があるとも信じられていました。

それで鬼を追い払うのに豆をつかっているのです。

豆まきのやり方

みなさんがやっているかもしれない豆まきには、決まりごとがいくつかあります。

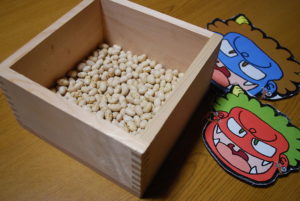

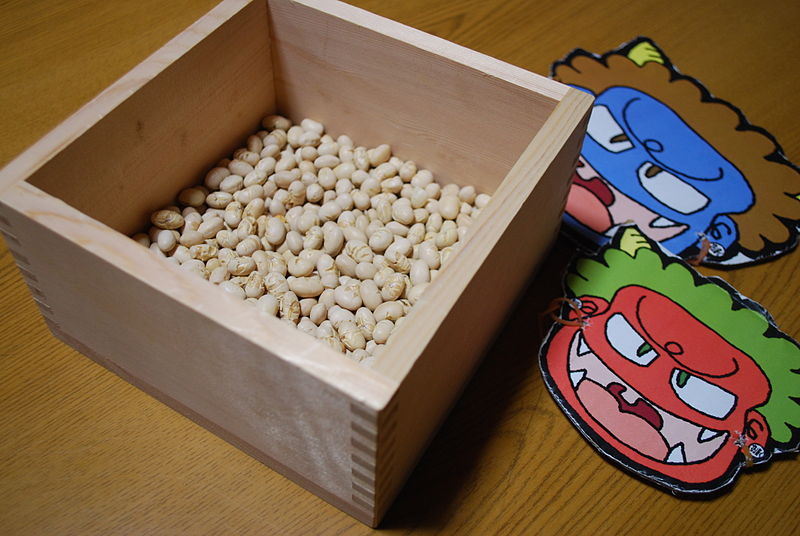

① 豆を「ます」という木でできた四角い入れ物に入れて用意しましょう。

豆まきには炒(い)った大豆(だいず)を使います。

炒るというのは、なべなどに入れて火であぶることです。

炒り豆を使う理由は、豆まきは1年の悪いものを払い捨てる行事なので、まいた豆から芽が出ることはよくないとされているためです。

② 鬼は夜にやってくるといわれていますので、夜に豆まきをしましょう。

鬼がくるのは東北の方角からで、丑(うし)と寅(とら)の時刻の間にあり、そこに鬼が住んでいるといわれています。

昔は時刻を動物の名前であらわしていました。

丑と寅・・・鬼の姿はこの「丑と寅」の両方の姿から、頭に角があって、トラもようの服を着ているとされています。

家族の誰かが鬼のお面をつけて鬼の役になって、他の人が鬼役に豆をぶつける豆まきが多いかもしれません。

もともとは、家の代表であるお父さんや、その年の干支(えと)生まれの年男(としおとこ)が豆をまくものとされていました。

③ 奥の部屋から玄関に向けて、窓や玄関を開けて「鬼は外」のかけ声をかけながら豆をまきましょう。

次に、鬼が戻ってこないように窓や玄関を閉めてから、今度は「福は内」の掛け声をかけながら豆をまきましょう。

「鬼は外、福は内」とかけ声をかけるやり方は室町時代からあります。

鬼を神のつかいとしている場所もあり、そういった場所のかけ声は「鬼も内」となっています。

また「鬼」がつく名字の家や場所では、かけ声を「鬼は内」としているところもあります。

まとめ

節分は日本で古くから伝わる行事です。

2021年2月2日は節分です。

節分は2月3日であることが多いのですが、決まった日ではありません。

知ると節分がもっと楽しくなりますよ。

悪いものをしっかりとやっつけて福の神様を招きいれましょう。

わたしの家では鬼役は決めていません。

大きな声で「鬼は外」「福は内」と言いながら、思いっきり豆を投げています。

すっきりして、良いことがありそうな気がします。

関連記事はこちら

【2021】久能山東照宮の節分祭は開催される?最新情報についてご紹介

【2021】全国のちょっと珍しい節分イベントを集めてみた!4選!

【2021】大阪・住吉大社の節分祭について!見どころに迫る!

【節分】柊鰯(ひいらぎいわし)に使われるいわしの由来、この時期に食べる意味

【節分】疑問?鬼ってそもそも何?風習にはどんなものがあるの?

コメント